カテゴリー: 音楽

Lamine Konte

古いCDの山を整理していたらセネガルのコラ奏者ラミン・コンテのCDが3枚出てきた。CDの裏には購入した日付を書いていてそれを見るとどれも1990年だった。おそらく渋谷のタワーレコードあたりで買ってきたのではないかな。この曲が入っているのはフランスのARIONレーベルから出ているもので初出は1975年。この曲は珍しいアフリカンワルツだけどほかにも音楽的なアイデアがぎっしり詰まっていて再びマイブームになりそうな予感。

ノーチラス

高校の同級生K君から預かっているB&Wのノーチラス。ちょっと余裕ができたのでセッテイングしてみた。以前はおとなしい印象でどんな音源もそつなくこなす万能選手のイメージだったけど今回は違った。なにより響きの良さと完成度の高さに脱帽。例えて言えばバイオリンやチェロ、ピアノなどのアコースティック楽器に近い。環境が変わればこれだけ違ってくるんだな。そういうわけで今日は古いCDを段ボール箱から引っ張り出してあれこれ聞き比べている。

ブラザー軒

昭和20年の7月に仙台も空襲を受けていたんだな。詩は菅原克己。311の記憶も重なって高田渡の歌の中でも忘れがたい一曲。

夕暮れ

♪ 夕暮れの街で

僕は見る

自分の場所からはみ出てしまった

多くのひとびとを ♪

詩、黒田三郎

夏の夕暮れ時になるとふっと頭をよぎるこの歌詞とメロディー。

本当の自分の場所。どこかにあるだろうか。

マイ・バック・ページ

この歌はいろんな人がカバー(パクリも含めて)しているけどそれだけ曲の基本構造であるコード進行が美しいんだろう。これは早稲田出身の真心ブラザーズのカバー。この歌に真正面からぶつかっていて好感が持てる。

My Back Pages

こちらは本家本元のMy Back Pages。 楷、行、草でいえば草だな。画質は悪いけど演奏もアレンジも秀逸。

行書的な演奏ではこんなものもある。https://youtu.be/7seZjqkk2n0こちらも画質は悪いけど歌詞は比較的聞き取りやすい。

Dear Old Friends

・・・

あのころは自分の夢を追いかけることは

あたりまえに思えていたけど

世のしがらみは甘くないね

元気でいるかい?(超意訳)

・・・

この歌は詩も曲もボブ・ディランの「My Back Pages」を下敷きにしている。人それぞれ、自分自身のMy Back Pagesがあっていい。

この空の下

小林聡美主演の「パンとスープとネコ日和」のエンディング。wowowが制作したテレビドラマのようだが先日アマゾンプライムで見つけてついつい最後まで見てしまった。詩、曲、歌は大貫妙子。踊りの振り付けは小林聡美本人がやっているような気がするな。どことなくインド映画的な動きがあるし。

Black Cat Cable

今日は午前中に湯河原にあるBlack Cat Cableという最高級オーディオケーブルの工房を訪問。そこの視聴室でハイエンド・オーディオの世界を体験してきた。あるものはすべて初めて見る機材ばかりで説明を聞いてもよく分からなかったけど(英語だったせいもある)、このレコードプレイヤーには驚いた。この下にはコントロール部があり、さらにまたその下にはバキューム装置が付いているのだ。つまりレコード盤をターンテーブルに真空ポンプで吸いつけているわけ。この辺はマニアでないと分からないかも。このプレイヤー装置一体で1千万円ですと。アンプやスピーカーもそれぞれ見たこともないスペシャルなものばかり。でも出てくる音はいたってシンプルでひとことで言えば「濁りがない」。まるで深山の空気を吸っているような清々しい音空間。厚くもなく細くもなくどこかが変に強調されるされることもない。まさしく音を楽しむ音楽の体験でした。

壁

教育に最も携わってはいけない者どもが学校を隠れ蓑に教育業界に寄生し私腹を肥やす。森友とそこに関わった者たちの行状はしっかり解明してほしい。

Nikhil Banerjee Raga Piloo

この演奏はCDでも持っていて仕事場でも車の中でも幾度となく聞いてきた。それこそ何十回、いや何百回かもしれない。それでも聞くたびに新鮮でまったく聞き飽きるということがない。音楽への限りない献身。この時間を共有できるだけでもなんと幸せなことかと思う。1975年、ストックホルムでの録音。一度だけでもコンサートへ行きたかった。

Bob Dylan in 東大寺

こんなイベントがあったんだな、知らなかった。検索したら1994年のユネスコのイベントだった。いろんなアーティストが参加してるけどここでディランは大仏殿をバックに「A Hard Rain’s Gonna Fall」「I Shall Be Released」「Ring Them Bell」の三曲を歌っている。さらにエンディングではジョニ・ミッチェルまで出てきて驚いた。今から22年前か。バブルがはじけたとはいえ、この国にもまだまだ余裕があったね。

笹久保伸

近所の高来神社で笹久保伸ライブ。こんな近くで彼の演奏が聞けるとは思ってもみなかった。南米音楽の選曲が多かったけど現在地である秩父に根ざしたPYRAMIDが一番響いたな。CDも買ってきたけど全編鮮度の高い現在音楽だった。これからも注目していきたい。

Pancho and Lefty

秋の夜長にタウンズ・ヴァン・ザントの歌うこの曲がなぜかしっくりときてしまった。

メキシコの英雄パンチョ・ビリャとは関係なかったですね。訂正しました。11/24

時代は変わる

ボブ・ディランにノーベル文学賞だって。ノーベル賞の候補になってることすら知らなかった。歌詞が評価されたのかな?うーん、よくわからんけど、とりあえずめでたい。ノーベル賞には音楽部門がないから賞の間口を広げたいという意図もあるかも。

声2

コルシカ島にはこんなコーラスグループがいくつもあるようでYouTubeでもいろいろ楽しめる。全員プロというよりはアマチュアといったらいいのか、要するに音楽を飯の種にしてない人たちのような気がする。どのグループも衣装は黒。これは何か意味があるんだろうか。歌詞はどうもフランス語ではなさそうだ。コルシカ語なのかな。いろいろ分からないことが多い。

声1

今朝、佐賀のいとこの訃報。歳が離れていたこともあり、あまり交流はなかったけど何年か前に会ったときにはしっかり憶えてくれていた。いままで周りを見る余裕もなく慌しく過ごしてきた。あちこち不義理が溜まったままだ。合掌

コルシカ島といえばナポレオンの生誕地。地中海に浮かぶこの島は古来幾多の戦乱に巻き込まれ多難の歴史をたどってきた。その中で育まれてきたのが伝統的な男声によるポリフォニー・コーラス。女声によるブルガリアン・コーラスとは対照的。歌の歌詞が知りたい。

追悼 永六輔さん

3.11のあとに流されたCMのようだがウチはテレビがないので知らなかった。サントリーなんだな。

「上を向いて歩こう」で思い出すのはイスタンブールのクラブで日本人ならということでステージに上げられていきなりこれを歌わされたこと。歌詞があやふやだったけど何とか歌いきったときには会場から大拍手もらいましたぜ。「sukiyaki song」のタイトルで世界中で大ヒットしたんだったな。

これから海外で危機にあったときなどには「I am Japanese!」なんて叫ぶよりこの歌を歌ったほうが生存確率は高いんじゃないか?ちゃんと覚えておいたほうがいいかも。

パロマレス

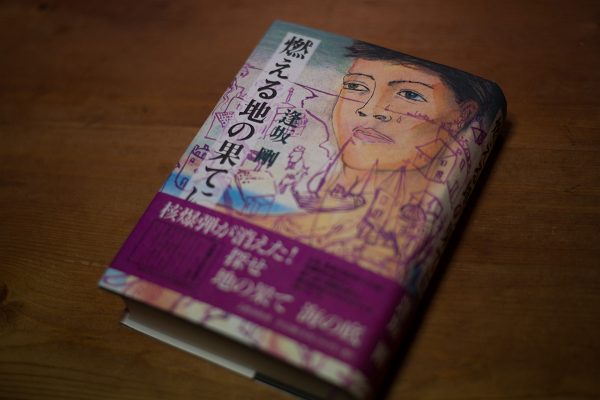

古本屋でふと目に留まった一冊。逢坂剛といえば「カディスの赤い星」以来だ。梅雨のうっとうしい時期に長編の読み物が欲しいなと思っていたところだったのでちょうど良かった。

時は冷戦期の1966年1月、スペイン南部の小さな村パルマレス上空でアメリカ空軍のB-52爆撃機が空中給油機と衝突墜落し搭載していた4基の水素爆弾が地上に落下するという事故から始まる。これってフィクションではなく本当に起きた事故を題材にしてるんだな。検索したらいくつも出てきた。

https://ja.wikipedia.org/wiki/パロマレス米軍機墜落事故

https://youtu.be/FgWCvpm_2rE

幸いなことに核爆発は起きなかったけれども格納容器が破損して中の核物質(プルトニウム)が周辺に飛散した。

遠いスペインの事故と思って安心してはいけない。日本の近海にも水爆が一個沈んでいる。これも検索してみたけど1965年12月、場所は喜界島の沖。米空母タイコンデロガから戦闘機が一機、水爆を積んだまま海中に落下。水深が5千メートルもあるため捜索もされずそのままになっている。水圧と腐食で容器がいつまでもつのかな。

https://ja.wikipedia.org/wiki/タイコンデロガ_(空母)

冷戦が終わったとはいえ核の時代は続いている。